*tersummon ama om vans*

nyari bahan dulu nih..soalnya ada yang minta didongengin "Three Hollers"

Moderators: r12qiSonH4ji, avantgardebronze, akbarfit, Ryan Steele, sh00t

siipp om , thx penjelasannyaharistk7 wrote:jawab dikit ya..L1011 Tristar, pesawat paling canggih pada zamannya..

penyebab L1011 gak terlalu laku..menurut ane yang sok tau..

1. gara2 dia terlalu canggih pada zamannya, karena kelewat canggih = running cost lebih mahal dibanding melihara DC10

2. dia nggak punya model yang dapat menyaingi DC10-30 (long range model DC10)

3. L1011 cuma punya mesin RR, yang dimana pada saat pengembangan mesin L1011, Rolls Royce lagi dapat masalah besar, bandingin ama DC10 yang ada opsi mesin Pratt & Whitney JT9D (DC10-40 mesinnya pake PW punya).

4. DC10 punya center main landing gear (seri 30 dan 40) sehingga dia bisa bawa lebih banyak payload, more payload = more revenue

itu aja setau ane..

L1011 ini jumlah operatornya emang dikit, walaupun begitu sebagian besar Airlines punya armada L1011 dalam jumlah besar..ada Delta Airlines, Trans World Airlines (TWA), Cathay Pacific, Saudi Arabian Airlines, All Nippon Airlines, dan bbrp Airlines kecil lainnya..kegagalan L1011 merebut pasar pesawat penumpang memaksa Lockheed untuk withdraw dari penjualan pesawat komersil..

ini ada iklan TWA L1011

http://www.youtube.com/watch?v=vIavXew9bPY

htannis wrote:ah garuda payah 773 nya cuman dikit, gak kayak di changi tuh armada singapore airline 772 sama 773 sama a380 nya udah bertebaran dimana mana

Turut prihatin.http://m.detik.com/news/read/2013/11/18 ... a-di-rusia

Pesawat Boeing 737 Meledak Saat Hantam Landasan Bandara di Rusia

maksudnya indonesia agak payah gitu loh om, liat aja bandara soekarno hatta kok jauh banget sama changi, dan juga liat aja bandara kualanamu yg baru jg design kok biasa aja, gak bisa wah kayak changigrandis_GT wrote:htannis wrote:ah garuda payah 773 nya cuman dikit, gak kayak di changi tuh armada singapore airline 772 sama 773 sama a380 nya udah bertebaran dimana mana

beli pesawat gak sama kayak beli mobil om, beda sama taksi , bisa mendatangkan armada dalam jumlah yg besar , untuk mendatangkan pesawat banyak yg harus di persiapkan , mulai dari training crew , persiapan ground handling , biaya training , izin" segala macam , dan maskapai membeli armada" widebody bukan untuk gengsi"an , tapi harus di sesuaikan dengan demand dan keuangan perusahaan , misalkan GA punya A380 , mau di kemanain tu barang , ke eropa , ga yakin tu pesawat penuh , terpaksa ngeron , ngeron pun harus bayr uang parkir

peace om dan cmiiw

Turboman wrote:Boing seri terbaru numpang liwat.........(Boing yah, bukan Boeing)

"The NgigoLiner"

@om haristk :

om yg pake avatar subaru yah di IF ?

Bantu sundul dulu, mungkin bro harist masi sibuk kuliah...Jambangan wrote:Ayo bro haris bahas dong tentang DC10

Trus bedanya ama MD11 apa ya??

Yg ane tau cuma wingletnya doang

Oh iya bahas jg dong pesawat2 turboprop macam DHC-3 twin otter,Handley Page Jetstream 31/41 dll

Nubietol izin share dihadapan para master avionics....haristk7 wrote:bukan masalah ama mesin...masalahnya jauh lebih serius..Comet itu pesawat bagus kok, Royal Air Force make Nimrod hingga tahun 2011 kemarin..

masalahnya ada di Metal/Structural Fatigue yang berlebihan di bagian kisi2 jendela pesawat pada saat Comet masih mengadopsi jendela berbentuk kotak..hingga akhirnya pabrikan meredasin ulang struktur dan mengadopsi bentuk jendela oval

*ngibrit lagi, soale masih ngutang bahas DC10*

Sumber..:Adalah pesawat Comet, pesawat jet pertama yang diproduksi pada masanya. Diproduksi oleh de Havilland di Hatfield, Hertfordshire, Inggris, prototipe Comet 1 terbang perdana pada tanggal 27 Juli 1949. Fitur aerodinamis dilengkapi dengan empat Ghost Turbojet Engine yang dipasang pada kedua sayapnya membuat pesawat ini menjadi icon pesawat jet paling nyaman di masanya. Kesuksesan ini pun mengantarkan de Havilland unggul dalam persaingan maskapai penerbangan lainnya saat itu.

10 Januari 1954, Comet G-ALYP terbang dari Roma ke London, rute terbang terakhir dari rangkaian penerbangan panjangnya dari Singapura, membawa 29 penumpang dan enam awak pesawat. Dipimpin oleh kapten Alan Gibson, pesawat tersebut lepas landas pada pukul 09.34 waktu setempat ke bandar udara London Heathrow, London.

Pesawat Comet direncanakan terbang di ketinggian 11.000 kaki di atas permukaan laut. Dengan ketinggian tersebut, pesawat dilengkapi dengan sistem kontrol tekanan udara di dalam kabin agar penumpang dapat tetap bernapas dengan normal. Dalam perjalanan mengudaranya, pesawat Comet G-ALYP tersebut masih dapat berkomunikasi dengan pesawat lain, Argonaut G-ALHJ, yang dipimpin oleh kapten Johnson lewat radio pesawat. York Peter adalah kode untuk Comet G-ALYP, dan How Jig untuk Argonaut G-ALHJ, sesuai dengan kode pesawat masing-masing. Namun setelah 20 menit mengudara, hubungan dengan pesawat Argonaut pun terputus. “George How Jig, did you get my …” begitu pesan terakhir dari Comet. Dan tepat pada saat ini lah puing-puing badan pesawat terlihat berjatuhan di sekitar pulau Elba, Italia.

Kecelakaan ini sontak mengejutkan publik, termasuk BOAC, korporat maskapai penerbangan Inggris. BOAC memutuskan untuk membatalkan semua penerbangan dengan de Havilland Comet hingga investigasi ini berujung kepada simpulan yang signifikan. Gerry Bull, senior engineer dari BOAC yang bertugas memeriksa kelayakan pesawat sebelum lepas landas yakin bahwa ia tidak menemukan kerusakan komponen atau bagian penting lain pada pesawat tersebut. “What did I do? Did I missed something?” – begitu katanya sesaat setelah mendengar berita jatuhnya pesawat.

Investigasi

Tanpa bukti, black box, cockpit voice recorder, dan saksi selamat, investigasi diperkirakan akan sulit dilakukan. Media melansir bahwa kecelakaan adalah bentuk sabotase. Ada pula pemberitaan terkait terorisme. Untuk meredam isu tersebut, BOAC memerintahkan Abell Committee Court untuk menyelidiki sumber kecelakaan. Hipotesis awal Abell Committee adalah bahwa penyebab potensial kecelakaan tersebut bersumber dari ledakan. Karena itu, beberapa perubahan terkait proteksi engine dan desain sayap pun dilakukan.

Selama investigasi, Royal Navy memimpin operasi recovery. Operasi ini sangat berat, terutama karena ketidakmapanan teknologi saat itu. Bangkai pesawat yang tenggelam sedalam 102 meter di bawah permukaan laut menyulitkan pasukan maritim untuk menyelam dan mengangkatnya. Puing pertama dari pesawat ditemukan pada Februari 1954 dan diinvestigasi hingga September 1954. Hasil rekonstruksi forensik belom menunjukkan hasil signifikan, kecuali bahwa mayat korban tidak menunjukkan adanya luka akibat ledakan, namun hanya patah tulang dan retaknya tempurung kepala. Karena tidak ditemukan penyebab signifikan lainnya, pemerintah Inggris memutuskan untuk mempublikasikan hasil penyelidikan mengenai kronologi kecelakaan pesawat, hasil investigasi yang dilakukan, serta efek finansial dari dihentikannya penerbangan Comet.

Menimbang besarnya kerugian finansial yang ditimbulkan akibat ‘parkirnya’ pesawat Comet, pada tanggal 2 April di tahun yang sama, pemerintah Inggris memberikan izin kepada BOAC untuk kembali membuka penerbangannya. Ya, pesawat Comet siap untuk kembali lepas landas melayani publik.

Comet pasca investigasi

Pada 8 April 1954, tiga bulan setelah kecelakaan di Pulau Elba, pesawat Comet lainnya resmi dioperasikan. Kali ini Comet G-ALYY (Yoke-Yoke) terbang dari Roma ke Kairo, perjalanan singkat dari rangkaian penerbangan panjang dari London ke Johannesburg. Penerbangan ini juga sekaligus menjadi titik balik kepercayaan publik terhadap kejayaan de Havilland. 14 penumpang dan tujuh awak pesawat ikut serta dalam penerbangan ini. Pada pemeriksaan terakhir di Roma, Gerry Bull beserta tim engineering dari BOAC menemukan gauge bahan bakar tidak berfungsi walau tanki telah terisi penuh. Namun hal ini dapat diantisipasi dengan pemasangan kabel sementara. Pesawat pun siap untuk lepas landas.

Cuaca cerah dengan sedikit awan membuat pihak BOAC optimis dengan penerbangan panjang ini. Dengan terbang di ketinggian 11.600 kaki di atas permukaan laut, pesawat Comet G-ALYY terbang melewati beberapa air traffic controller di yaitu Ponza dan Naples. Tiga jam selepas penerbangannya dari Roma, pesawat Comet G-ALYY meledak di dekat Naples, perairan Mediterania, menewaskan seluruh penumpang dan awak pesawat. Gerry Bull, senior engineer dari BOAC, kembali dilanda kebingungan bahwa kecelakaan kali ini menunjukkan pola yang sama dengan G-ALYP.

Mendengar kabar ini, perdama menteri Inggris, Winston Churcill memerintahkan Royal Navy untuk melakukan investigasi besar-besaran dengan memungut bangkai pesawat yang jatuh di perairan Mediterania untuk dibandingkan dengan bangkai pesawat di perairan Pulau Elba.“The cost of solving Comet mystery must be reckoned neither in money nor in manpower,” terang Churcill. Semua penerbangan Comet lainnya resmi dihentikan hingga hasil investigasi selesai. Pesawat Comet ‘diparkir’ di hanggar dan siap untuk tidak lepas landas hingga waktu yang belum ditentukan.

“The Cost of solving Comet mistery must be reckoned neither in money nor in manpower”

(Winston Churchill, 1954)

Investigasi G-ALYP dan G-ALYY

Hasil penelusuran forensik terhadap korban pesawat Comet menunjukkan tidak adanya luka akibat ledakan, namun pola yang sama ditemukan adalah kerusakan tempurung kepala, serta kebocoran pada paru-paru. Jelas bukti ini bukan disebebkan oleh ledakan bom teroris. Dari bukti ini hipotesis kembali mengerucut kepada kemungkinan bahwa kecelakaan pesawat disebabkan oleh tekanan tinggi dalam ruang kabin.

Untuk membuktikan hal tersebut, Cohen Committee, yang dipimpin oleh Sir Arnold Hall, ilmuwan dari Cambridge University, diperintahkan untuk melakukan investigasi tekanan kabin. Pada percobaan ini, Hall melakukan simulasi tekanan udara dalam kabin pada pesawat Comet GL-ALYU (York Uncle) yang disumbangkan untuk keperluan investigasi. Pesawat ini ditempatkan di dalam tangki air raksasa (sebesar badan pesawat, tentunya). Air dipompakan ke dalam pesawat untuk mensimulasikan kondisi tekanan pesawat saat terbang. Jika investigasi dilakukan di era tahun 2000, mungkin tidak perlu sesulit itu untuk mensimulasi tekanan kabin pesawat, ya?

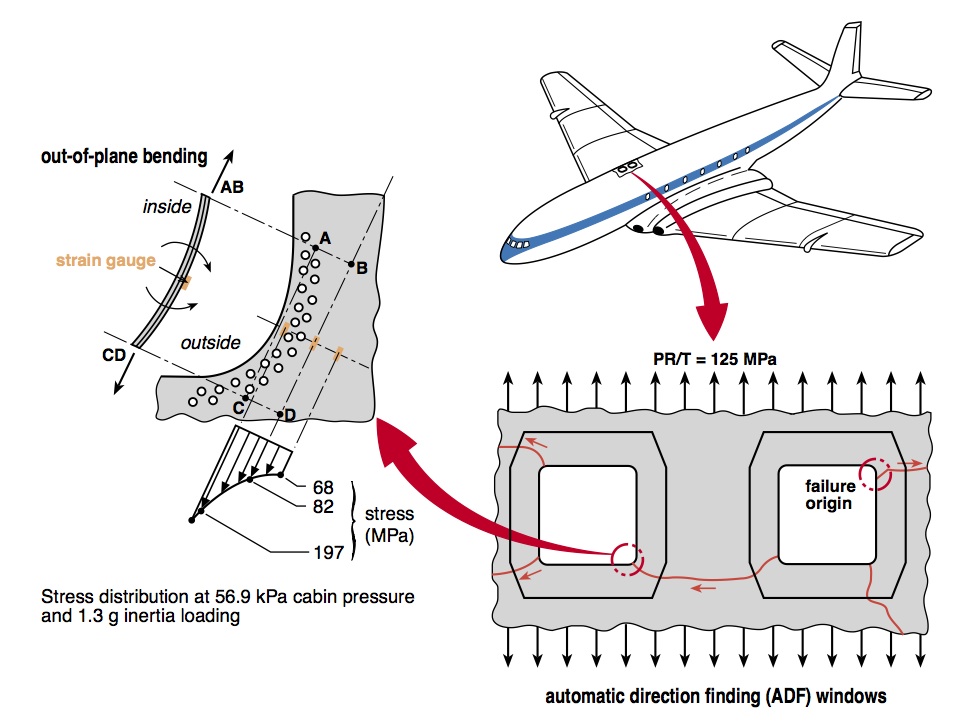

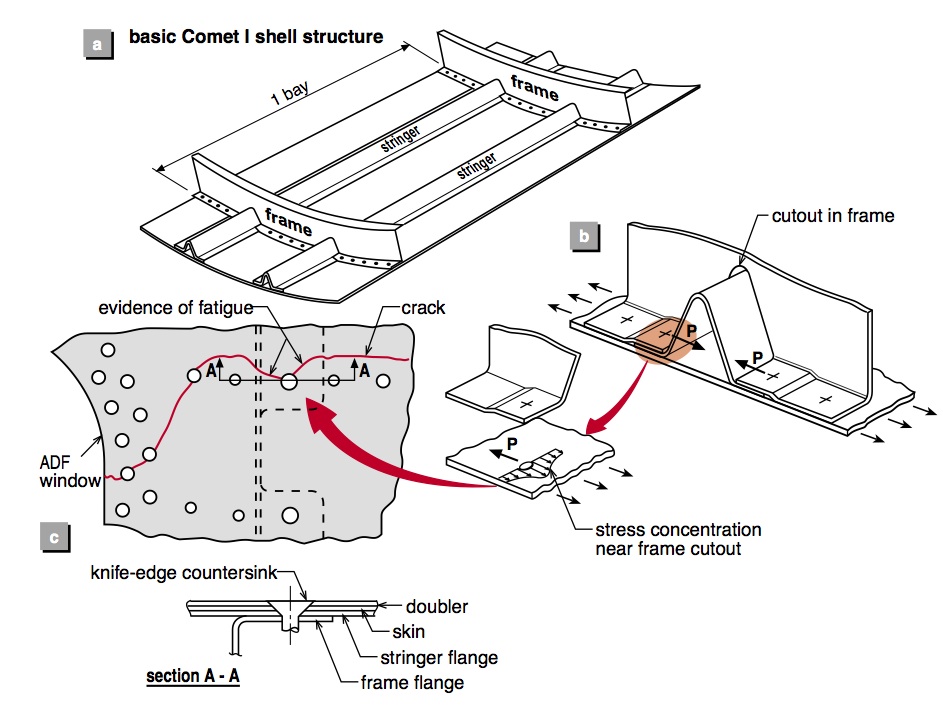

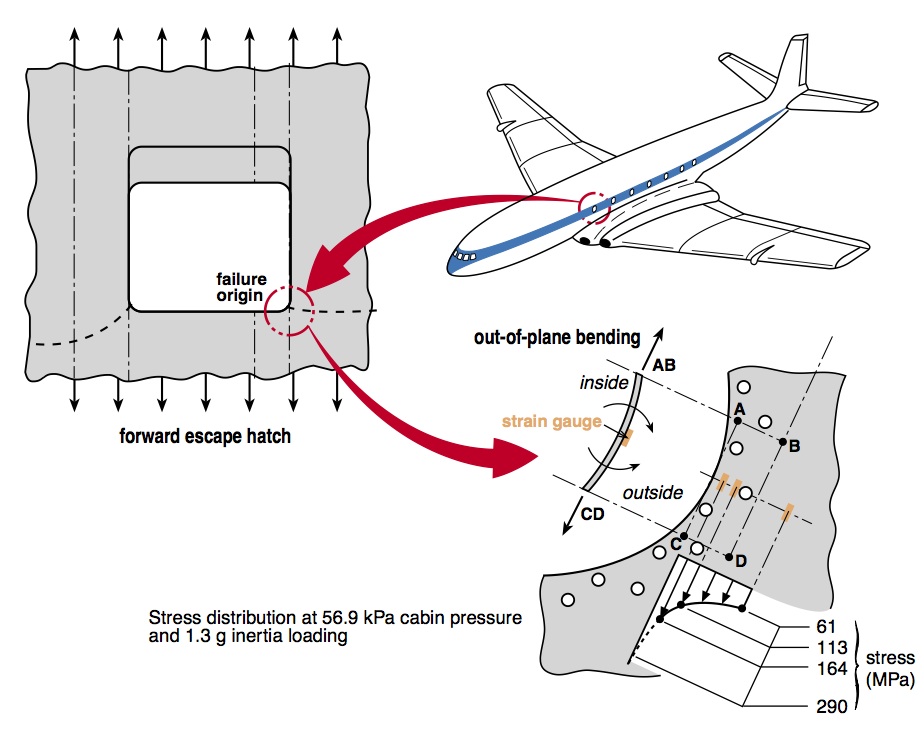

Hasil dari simulasi ini adalah bahwa pada tekanan tertentu, logam badan pesawat terbuka, sambungannya lepas terutama pada sambungan antar logam dengan jendela, dan kabin bagian depan terbuka terlebih dahulu. Bagian kabin yang terbuka disinyalir adalah ADF window, suatu bagian pesawat berupa celah, didesain sebagai jalan masuk-keluarnya udara dari sistem navigasi elektronik. Temuan sederhana ini menjadi awal mula ditemukannya konsep (dengan istilah yang terasa lebih modern), metal fatigue.

Metal fatigue adalah perubahan struktur logam yang disebabkan oleh tekanan secara berulang (repetitif). Metal fatigue dalam investigasi ini terjadi akibat perubahan tekanan dalam kabin yang repetitif sehingga menyebabkan perubahan struktur dari logam bahan dasar atap kabin. Perubahan struktur tersebut berujung pada robeknya plat atap kabin sehingga atap kabin terlepas.

Fakta berikutnya ditemukan bahwa plat logam tersebut disambung dengan rivet (semacam paku), bukan disambung dengan lem – seperti rancangan asli pesawat Comet. Dengan penelitian semodern saat ini, dapat diketahui bahwa terdapat masalah yang terjadi jika penyambungan logam dengan metode rivet dilakukan dengan cara di-punch (ditekan), bukan dengan dibor terlebih dahulu. Punching rivet ini menyebabkan adanya retakan kecil yang kasat mata pada sambungan logam. Ditambah dengan adanya perubahan tekanan dalam kabin secara repetitif, retakan ini semakin membesar sehingga pada satu titik tekanan tertentu, sambungan logam robek dan menyebabkan tekanan udara terlampau besar di dalam kabin. Inilah yang menjadi penjelasan ditemukannya kebocoran paru-paru pada jenazah korban.

Pasca Investigasi

Kecelakaan ini mengubah pola pikir dan paradigma di industri manufaktur pesawat. Pemasangan rivet tidak lagi menggunakan metode punching, bentuk window dibuat tidak lagi berujung tajam, namun dengan ujung yang melengkung, dan beberapa pembelajaran penting lain dalam ilmu desain pesawat terbang. Ditambah dengan teknologi simulasi yang lebih canggih, perubahan desain tersebut dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat dengan hasil yang akurat.

52 tahun setelah kejadian Comet G-ALYY, seorang ahli penerbangan, Paul Whitey, melakukan pemeriksaan bangkai pesawat Comet dan mencoba mendeteksi lempengah logam dengan menggunakan mikroskop elektron. Dari hasil mikroskop tersebut ditemukan retakan kecil yang tak terlihat. Ia menemukan kesalahan desain manufaktur setelah melakukan pembesaran citra sebanyak 800 kali, dan kemudian menyatakan bahwa investigasi Sir Arnold Hall adalah benar.